SHARE:

SELAMA delapan tahun, Muhammad Yusuf Suwandi atau akrab disapa Wandi China, menjadi ketua pemuda Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Aceh. Dia memimpin para pemuda Cot Gapu yang terdiri dari berbagai suku. Tidak hanya Aceh, tetapi ada juga keturunan Jawa, Sunda, Tionghoa, Ambon, Padang, Batak, Bugis, dan Madura.

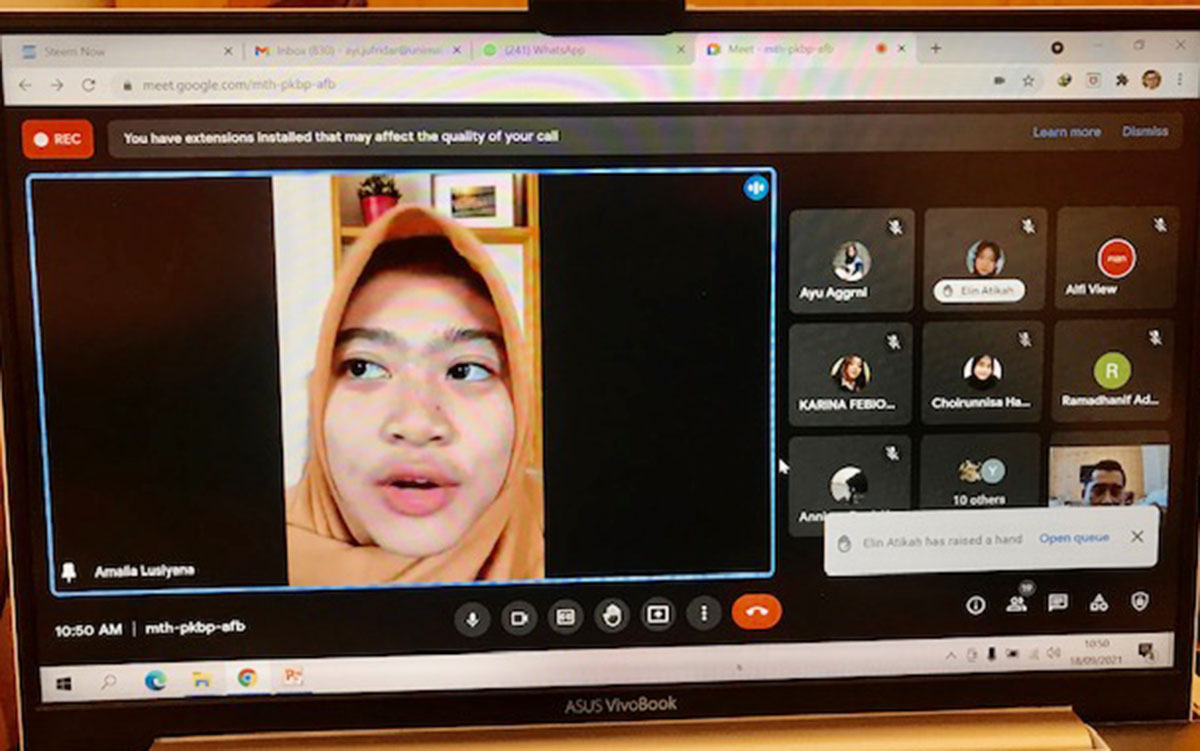

“Wandi sukses memimpin sebelum kemudian menyerahkan kepada generasi berikutnya,” ujar Alfian Lukman, sekretaris Desa Cot Gapu ketika menjadi narasumber mahasiswa pada Refleksi-2 Modul Nusantara Kelompok 4 Universitas Malikusssaleh, Sabtu (18/9/2021). Kelompok tersebut berisi 20 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia dan diampu Jufridar, MSM, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Wandi yang keturunan Tionghoa, menikah dengan gadis Cot Gapu belasan tahun silam dan dia menjadi tokoh di desa berpenduduk 1.551 jiwa tersebut. Semasa muda, Wandi seorang pemain bola dan kemudian pernah menjadi ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Cot Gapu (PSSC), peserta Liga 1 PSSB Bireuen, sebuah klub sepak bola yang pernah menjadi menjadi tim Divisi Utama PSSI.

Panggilan Wandi China jangan kemudian dilihat sebagai bentuk stereotip negatif. Sebutan itu bahkan menjadi simbol keakraban dan Wandi pun nyaman-nyaman saja dipanggil demikian. Lelaki bermata sipit itu bukan satu-satunya warga non-Aceh yang menjadi tokoh di Desa Cot Gapu. Ada beberapa warga lainnya yang menjadi pemimpin di desa tersebut.

Alfian mengisahkan, warga Cot Gapu sangat demokratis dalam menentukan pimpinan struktural. Bukan hanya ketua pemuda, bahkan keuchik atau kepala desa pun dipilih tanpa melihat apakah calon tersebut penduduk asli atau pendatang. Dalam empat kepemimpinan sebelumnya, dua di antaranya merupakan pendatang yang menikah di sana. “Dalam kampanye pemilihan keuchik, tidak ada isu-isu pendatang atau bukan,” tambah Alfian yang ayahnya dulu juga seorang kepala desa di Cot Gapu.

Masalah momen pemilihan kepala desa, menjadi topik pertanyaan Yuni Listiawi dari Universitas Madura. Mahasiswa Prodi Akuntansi tersebut menggambarkan beberapa kasus pemilihan kepala desa di Madura yang sempat diwarnai kekerasan. Alfian menyebutkan, ketika kampanye pilkades, para calon biasa mengajak warga memilih dirinya dan mengkampanyekan diri sebagai calon terbaik. “Tapi ketika sudah terpilih, biasanya selisih suara tipis, calon yang kalah akan menerima bahkan ikut mendukung,” tambahnya.

Kehidupan yang harmonis dan toleran di Cot Gapu bukan hanya pada momen politik, tetapi dalam kehidupan sosial. Dalam khanduri udep maupun khanduri mate, warga yang terdiri dari berbagai etnis saling mendukung. Khanduri udep merupakan sebutan warga Aceh untuk kegiatan kenduri seperti pesta pernikahan, peringatan tujuh bulanan kehamilan, atau turun tanah anak. Sedangkan khanduri mate merupakan tradisi peringatan yang berbau duka seperti tujuh hari atau 100 hari kematian anggota keluarga.

Misalnya saja, ketika ada pesta pernikahan, semangat kebersamaan dan kegotongroyongan selalu terjalin. Anak muda mendirikan tenda untuk pesta bersama-sama. Pemuda bermata sipit dan berkulit kuning, berbaur dengan pemuda berkulit coklat atau berkulit hitam, baik berambut lurus maupun keriting, adalah pemandangan biasa di Cot Gapu. Beberapa keluarga keturunan Tionghoa di Cot Gapu, ada yang sudah terlahir sebagai muslim, tetapi banyak juga yang masih memeluk agama Budha sampai sekarang, tetapi mereka juga fasih berbahasa Aceh.

Kehidupan yang indah dalam warna-warni seperti pelangi itulah menjadi sumber pertanyaan Karina Febiola Lutfiansyah dari Universitas Jember. Menurutnya, warga juga bisa hidup tanpa gesekan tetapi karena tidak peduli satu sama lain. “Nah, bagaimana membedakan harmonis karena tidak peduli dengan harmonis yang penuh kepedulian dan sikap menerima perbedaan?”

Sementara Elin Atikah dari Universitas Negeri Semarang mempertanyakan hadirnya pemimpin dari pendatang bisa melahirkan pro dan kontra. Alfian menjawab pertanyaan tersebut dengan momen pilkades yang selalu berlangsung tanpa gesekan. Momen politik yang lebih besar seperti pilkada dan pemilu pun, selama ini tidak sampai merusak kerukunan warga.

Pertanyaan tentang Desa Cot Gapu yang penuh dengan perkantoran, mulai dari kantor Bupati sampai beberapa kantor dinas, disampaikan Amalia Lusiyana dari Universitas Negeri Semarang. Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi tersebut juga ingin tahu lebih jauh tentang kebiasaan masyarakat Aceh dalam memuliakan tamu atau peumulia jame. “Kalau disuruh makan ketika bertamu, biasanya kami menolak karena takut merepotkan,” ujarnya.

Menurut Alfian, masyarakat Aceh memang sering bertanya apakah tamu tersebut sudah makan atau belum. Itu bukan bagian dari basa-basi, tetapi memuliakan tamu dan tuan rumah sama sekali tidak direpotkan. “Bahkan kalau menolak bisa dianggap tidak sopan,” katanya.

Selain bertanya tentang kerukunan di tengah masyarakat yang heterogen, Ayu Anggraini dari Universitas Pamulang juga bertanya tentang tradisi pernikahan di Cot Gapu yang tak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Aceh. Pesta sebagian besar digelar di rumah, bukan di gedung atau hotel, dengan semangat kegotongroyongan karena melibatkan warga sebelum pesta, saat pesta, dan setelah pesta berlangsung. Ayu juga mempertanyakan adat dan budaya masyarakat Aceh mulai dari lamaran sampai pesta pernikahan.

Berbeda dengan pekan sebelumnya, di mana mahasiswa Modul Nusantara Universitas Malikussaleh Kelompok 4 yang belajar kebinekaan di Desa Pusong Lama kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, yang fokus terhadap keberagaman rumah ibadah yang di satu desa, di Cot Gapu mereka belajar tentang kerukunan dari aspek sosial. “Saya senang bisa memperkenalkan Cot Gapu kepada mahasiswa dari berbagai universitas dan berbagai kota di Indonesia. Kalau bisa melihat langsung, akan lebih baik lagi,” ujar Alfian yang mengaku grogi karena baru pertama kali menyampaikan presentasi kepada mahasiswa. [Ayi Jufridar]

Baca juga: Menghormati Perbedaan, Kunci Kerukunan di Pusong